***

Übersetzung aus dem Russischen

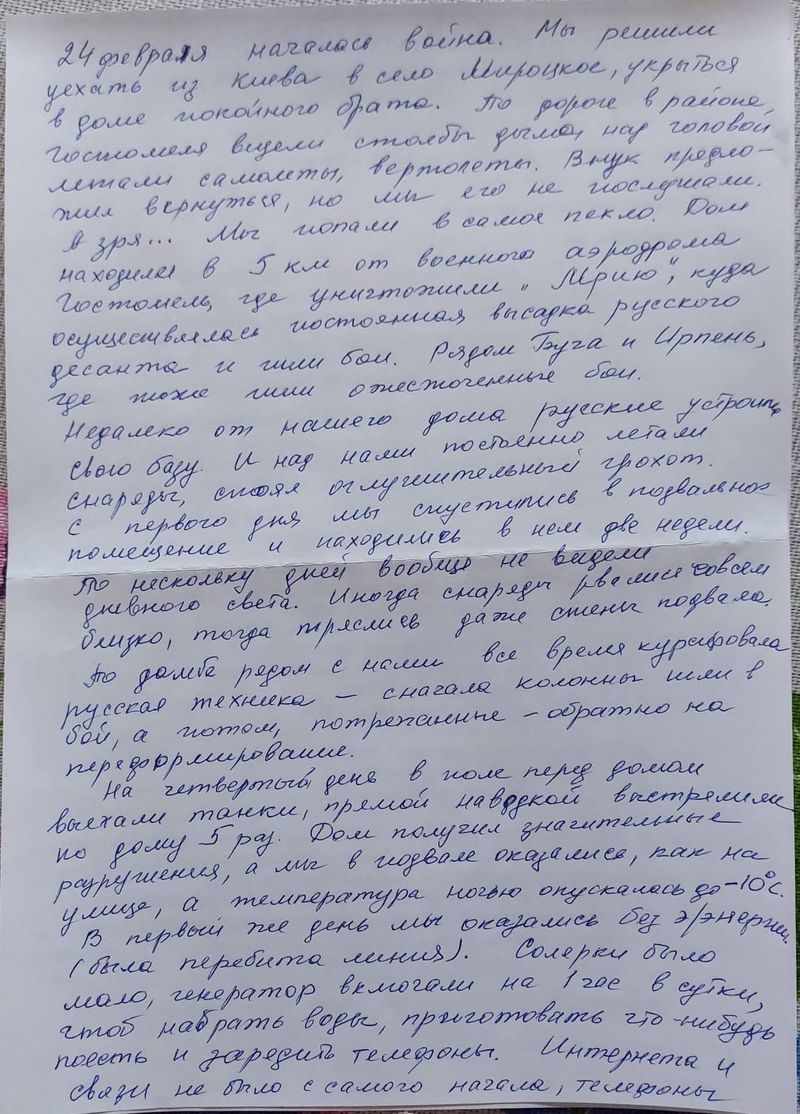

"Als am 24. Februar der Krieg ausbrach, beschlossen wir, Kyiv zu verlassen und ins Umland zu ziehen: Im Dorf Myrots'ke, nordwestlich von Kyiv wollten wir uns im Haus meines verstorbenen Bruders in Sicherheit bringen. Auf der Fahrt dorthin sahen wir nahe Hostomel schwarze Rauchwolken emporsteigen sowie Flugzeuge und Hubschrauber im Himmel umherkreisen. Mein Enkel schlug vor, umzukehren, doch wir hörten nicht auf ihn. Vergeblich, wie es sich später herausstellte... Wir waren in der Hölle gelandet.

Das Haus lag fünf Kilometer vom Militärflughafen Hostomel entfernt, wo die "Mrija" (dt. "Traum") - das größte Transportflugzeug der Welt - von den Russen vernichtet wurde, wo russische Fallschirmjäger dauernd landeten und wo es erbitterte Kämpfe gab. In der Nähe waren die Städte Butscha und Irpin.

Unweit unseres Hauses schlugen die Russen ihre Basis auf. Über unserem Haus flogen Granaten, es herrschte ein ohrenbetäubendes Gedröhne. Vom ersten Tag an gingen wir in den Keller und blieben dort zwei Wochen lang. In diesen 14 Tagen sahen wir nur selten das Tageslicht. Manchmal waren die Explosionen so laut, dass die Kellerwände bebten.

Auf dem nahegelegenen Damm war die russische Technik in ständiger Bewegung: Zunächst zogen die Kolonnen in die Schlacht, um später beschädigt zurückzukommen, sich neu zu formieren und dann wieder anzugreifen. Am Tag vier fuhren die Panzer auf das Feld vor unserem Haus vor und feuerten fünfmal direkt auf das Haus. Unser Haus trug schwere Schäden davon und obwohl wir im Keller saßen, waren wir der Kälte ausgeliefert. Und die Temperaturen sanken in der Nacht bis zu zehn Grad minus.

Gleich am ersten Tag wurde die Energieversorgung gekappt. Wir hatten nicht genügend Dieselkraftstoff und schalteten den Stromgenerator nur für eine Stunde am Tag ein, um unsere Wasservorräte zu füllen, das Essen zu kochen und die Handys aufzuladen. Wir hatten von Anfang an weder Internet noch Mobilfunknetz und benutzen unsere Telefone als Taschenlampe. Wir waren von der ganzen Welt abgeschnitten und mussten ohne Strom, Heizung, Wasser und Brot ausharren. Auch das Mehl ging uns nach ein paar Tagen aus. Ernährt haben wir uns von kaltem Brei und kalter Suppe. Mit unserem kleinen Vorrat an Lebensmitteln gingen wir sehr sparsam um. Im Keller war es dunkel, kalt und feucht. Wir atmeten Wasserdampf aus, schliefen auf dem Boden und deckten uns mit feuchten Decken zu. Tag und Nacht zogen wir unsere Jacken nicht aus.

Wir waren eine Gruppe von 18 Personen, darunter drei Alte und zwei Mädchen im Alter von fünf und neun Jahren. Außerdem hatten wir drei Hunde und vier Katzen dabei. Wir verhielten uns immer still und leise, denn wir hatten große Angst, entdeckt und ermordet zu werden.

|

Am 8. März versuchten wir, das Dorf zu verlassen, aber die Russen ließen uns nicht durch. Sie schickten uns zurück, davor aber schlugen sie unsere Handys und Laptops kaputt und warfen sie in den See. Nun saßen wir in unserem Keller in völliger Dunkelheit. Schlimmer noch: Jetzt wussten die Russen, dass es uns gibt und wo wir sind. Am 9. März begann ein Mörserbeschuss, infolgedessen ein Teil der Garage und das Dach zerstört wurden. Zum Glück blieben unsere Autos unbeschadet.

Nur mit viel Glück konnten wir uns retten. Ein junger Mann aus der Nachbarschaft, der die Lage in der Umgebung beobachtete, sah auf dem Damm eine Kolonne ziviler Fahrzeuge, die sich aus dem Dorf bewegte. Wir schlossen uns den Autos an.

Während der Fahrt wurden wir mehrmals von den Russen gestoppt, unsere Papiere überprüft. Wir hatten große Angst, dass die Russen uns nicht durchlassen würden und dass wir wieder umkehren müssen.

Als wir auf die Schnellstraße in Richtung Zhitomyr gelangten, waren wir wie erstarrt. Die Straße erinnerte an die Szenen aus einem Horrorfilm: abgebrannte Autos und schweres Militärgerät, Einschusslöcher, wo man hinschaut, zerstörte Gebäude und Supermärkte am Straßenrand...

Als wir beim ersten ukrainischen Checkpoint ankamen, konnten wir unser Glück nicht fassen, am Leben geblieben zu sein. In Zhitomyr angekommen, fuhren die Autos aus unserer Kolonne in verschiedene Richtungen. Wir sind jetzt in Ternopil."